Cent ans de résistance

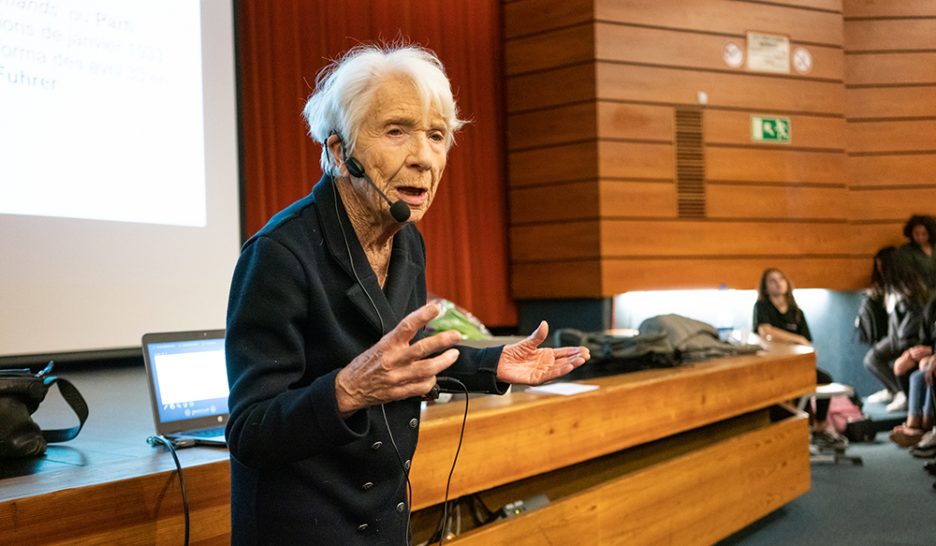

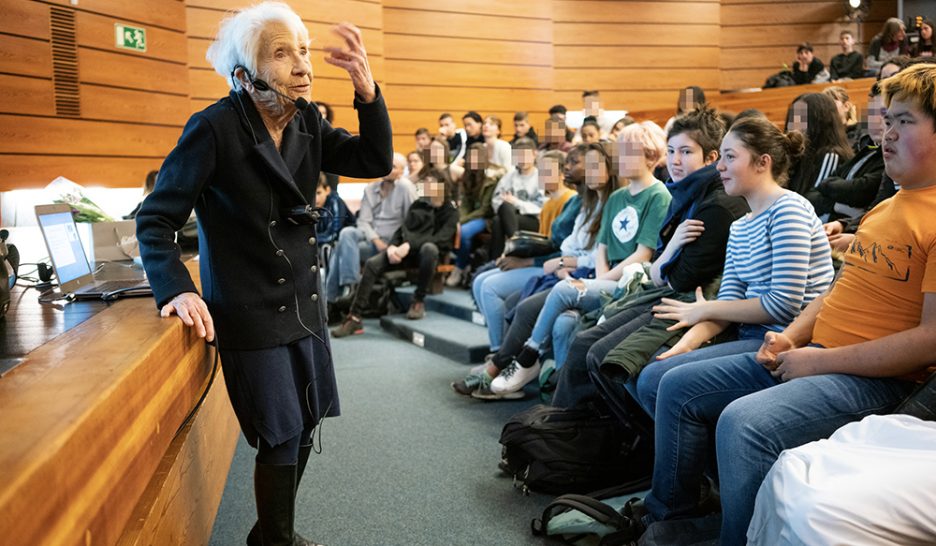

«On ne s’appuie que sur ce qui résiste.» Ce vieil adage français sied parfaitement à Anne Beaumanoir lorsqu’on connaît son parcours. Pourtant, à voir la petite femme de 95 ans qui se tient devant la scène de l’aula du collège des Coudriers, à Genève, difficile d’imaginer qu’elle a mené une vie de tous les dangers. Résistante durant la Seconde Guerre mondiale, où elle a sauvé des Juifs de la déportation, elle s’est aussi engagée aux côtés du Front de libération nationale (FLN) contre la colonisation en Algérie. Aujourd’hui, elle appelle à l’accueil des réfugiés et donne des conférences pour sensibiliser les jeunes. Une vie de révolte, encore perceptible dans la détermination de son regard et jusque sur son échine qui refuse de courber malgré le poids des ans. Jeudi, devant les collégiens genevois, elle est venue raconter son parcours, marqué par la résistance et la clandestinité.

«Je me suis engagée dans la résistance à peine plus vieille que vous, j’avais 17 ans», souffle-t-elle à la soixantaine d’élèves médusés qui lui font face. «Pourquoi s’engage-t-on?» interroge-t-elle. Et d’expliquer sa découverte, avec effroi, des exactions commises entre 1933 et 1939 en Allemagne. «Le régime nazi avait déjà mis en place sa politique eugéniste, en euthanasiant des malades mentaux. A l’époque, ce n’était pas bien connu, en tout cas pas dans mon milieu. J’ai appris tout cela par le biais d’une de mes professeures que j’appréciais beaucoup. Je me suis engagée par idéologie (elle militera au Parti communiste français jusqu’en 1955, ndlr), parce que je déteste le racisme.»

Avec méthode et pédagogie, Anne Beaumanoir déroule son récit en expliquant d’abord la montée des fascismes et en s’attardant à dessein sur des concepts qui paraissent simples, comme la dictature, le racisme ou encore l’eugénisme. L’objectif étant de les rendre concrets, de les sortir de l’abstraction dans laquelle un cours d’histoire classique peut les maintenir. Elle y parvient en distillant son vécu, en partageant ses souvenirs.

Clandestinité

«On n’entre pas dans la résistance d’un claquement de doigt. On pouvait facilement déclencher une catastrophe en évoquant ce sujet avec la mauvaise personne», dit-elle dans un sourire. Elle raconte alors son entrée dans la clandestinité, les maquis, l’importance des pseudonymes ou encore la communication par codes. «Pour récupérer un colis, on pouvait me dire: ‘Va frapper à cette porte, une femme au ruban vert dans les cheveux va t’ouvrir et te dire qu’il fait beau. Tu répondras que ton chien a des puces et à ce moment, elle te remettra le pli.» Toute sa narration est ainsi saupoudrée d’anecdotes amusantes. Elle explique notamment com-ment faire dérailler un train ou pourquoi elle volait les vélos des petites amies françaises de soldats allemands.

«Je me suis engagée dans la résistance à peine plus vieille que vous, j’avais 17 ans» Anne Beaumanoir

A ces traits d’humour succèdent des moments plus tragiques: les rafles de la Gestapo ou le moment où elle a sauvé trois enfants juifs (lire ci-contre). L’occasion de rendre hommage à des compagnons de résistance, comme Adolphe Kaminsky, résistant juif qui a passé la guerre à établir de faux papiers, sauvant de nombreuses personnes de la déportation.

Contre la colonisation

Après la guerre, Anne Beaumanoir reprend ses études de médecine et tente de retrouver une vie normale. «La fin de la guerre a laissé un vide. Pendant six mois après la libération, j’ai eu un comportement étrange», se souvient-elle. Mais cette femme n’était décidemment pas faite pour vivre une vie normale. En 1955, elle s’engage contre la colonisation française en Algérie. Elle prend fait et cause pour le FLN algérien. Ses actions de soutien au mouvement de libération lui vaudront une condamnation à dix ans de prison en 1959.

Alors qu’elle est enfermée à la prison des Baumettes, à Marseille, elle découvre qu’elle est enceinte. Ce sera sa planche de salut. «Je suis médecin et celui de la prison n’était pas très bon. J’ai mimé une maladie grave de femme enceinte, il a demandé une expertise à d’autres praticiens qui étaient dans le coup. J’ai profité de ce moment pour m’évader», raconte-t-elle avec un rire malicieux aux élèves visiblement impressionnés.

Elle file ensuite en Tunisie et rejoint l’armée algérienne comme médecin où elle remplace l’illustre Frantz Fanon. A la fin de la guerre, elle intègre le cabinet du ministre de la Santé du gouvernement Ben Bella. «J’avais pour mission de relancer les facultés de médecine, les écoles de sages-femmes et celles d’infirmiers.» Elle y œuvrera durant trois ans, jusqu’au coup d’Etat militaire de Houari Boumediene.

Genève et la résistance, toujours

Emprisonnée à nouveau, elle subit des sévices sur lesquels elle ne s’attarde pas. Exfiltrée en Suisse, elle trouve refuge à Genève où elle vivra vingt-six ans et dirigera le Service de neurophysiologie des Hôpitaux universitaires. «Votre pays m’a accueillie pendant de longues années. Il faut prendre soin de cette tradition humanitaire.»

Aujourd’hui, Anne Beaumanoir s’engage aussi pour les réfugiés mais donne principalement des conférences auprès des jeunes. «A mon âge, c’est ma manière de résister à l’injustice, confie-t-elle. Ces jeunes représentent l’avenir. Nous ne sommes pas à l’abri d’un retour des temps sombres, il faut qu’ils le sachent.»