Le long marathon de la mixité aux JO

Pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques, une parité parfaite sera assurée entre les athlètes femmes et hommes aux JO de Paris, avec 5250 sportives et autant de sportifs annoncés. Ces XXXIIIe olympiades, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août, seront aussi les premières dont l’emblème représente le visage d’une femme – la Marianne chère à l’esprit français –, dans une composition symbolique intégrant en filigrane la flamme olympique.

Pour le Musée olympique à Lausanne, qui ouvre ce samedi une exposition1>Exposition Paris Olympique, un voyage immersif, du 25 mai 2024 au 19 janvier 2025, Musée olympique, Lausanne. Programme: olympics.com/musee sur les trois éditions des JO de Paris (1900, 1924, 2024), ce «clin d’œil» à la femme renvoie au temps des pionniers, lorsque Paris, qui organisait les IIes Jeux olympiques de l’ère moderne après ceux d’Athènes en 1896, avait toléré une participation féminine dans quelques compétitions, contre l’avis du baron Pierre de Coubertin.

Une tradition antique

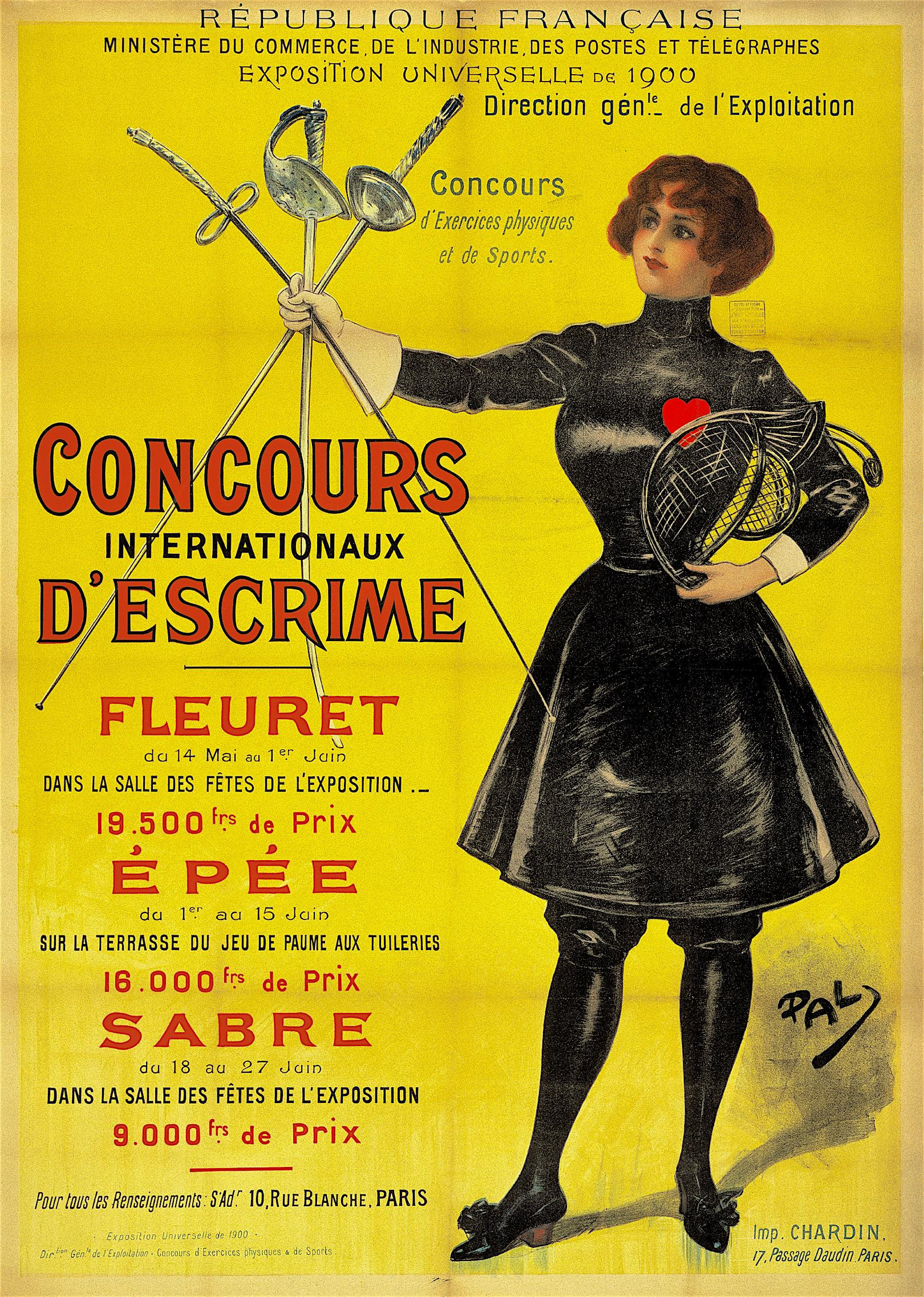

Dans l’esprit du père des Jeux olympiques modernes, la gent féminine n’avait pas sa place dans les compétitions. Se référant aux Jeux de l’Antiquité, qui prévoyaient que seuls les hommes grecs et libres pouvaient participer à l’événement sur le site sacré d’Olympie, il obtient l’exclusion des femmes de la première édition, à Athènes. Mais à Paris, en 1900, le pédagogue français doit composer avec les exigences de l’Exposition universelle. Son commissaire général, Alfred Picard, veut en effet agrémenter la grande foire de «concours internationaux d’exercices physiques et de sports» allant bien au-delà des disciplines olympiques, incluant même des épreuves de ballons, de pêche à la ligne et de tir au canon.

A la suite de concessions, les JO de 1900 sont finalement intégrés l’Exposition universelle. Alors que les concours ludiques vont attirer sur cinq mois plus de 58 000 participants, dont d’innombrables écoliers, seuls 997 athlètes issus de 24 nations, dont 22 femmes, prennent part aux 95 épreuves véritablement «olympiques». Dix-neuf sports sont au programme, mais les femmes ne sont admises qu’au tennis, à la voile, au croquet, dans les sports équestres et au golf.

Pionnières médaillées

Si la star des Jeux est l’Américain Alvin Kraenzlein, qui remporte en trois jours le 60 m, le 110 m haies, le 200 m haies et le saut en longueur, la joueuse de tennis britannique Charlotte Cooper devient historiquement la première femme à s’adjuger une médaille d’or olympique dans une épreuve individuelle, remportant le simple dames le 11 juillet 1900. «Chattie», qui s’est déjà distinguée à Wimbledon, remporte aussi le double mixte avec Reginald Doherty.

Les Suisses décrochent pour leur part huit médailles, essentiellement en tir, mais aussi une médaille d’or en voile (1-2 tonneaux), remportée le 22 mai 1900 à Meulan sur la Seine par le comte Hermann de Pourtalès. Ce Neuchâtelois de naissance est accompagné de sa jeune épouse Helen, d’origine new-yorkaise, et de son neveu Bernard. «En théorie, Helen devient la première championne olympique de l’histoire des Jeux, mais ce titre est relativisé du fait qu’elle n’est qu’équipière», note le journaliste sportif Alain Meury dans Les Suisses aux Jeux olympiques.2>Alain Meury, Les Suisses aux Jeux olympiques 1896 – 2016, Ed. Slatkine, 2017

A noter que le statut olympique des compétitions est à ce point minimisé, au sein de l’Exposition universelle, que certains athlètes ne prennent pas conscience de participer à des Jeux olympiques. L’affiche du concours d’escrime, qui se déroule au jardin des Tuileries, ne précise d’ailleurs pas que les épreuves comptent pour les JO. Les femmes en compétition ne passent pas inaperçues pour autant. Dans une chronique, l’écrivain et journaliste Emile Zola se déclare «très partisan de tous les exercices physiques qui peuvent contribuer au développement de la femme, à condition, bien entendu, qu’elle n’en abuse pas».

Des JO féminins

La participation féminine reste confidentielle durant les éditions suivantes des JO. Pourtant, le baron de Coubertin n’en démord pas. Même l’idée consistant à doubler les concours d’hommes de concours de femmes dans les sports «ouverts» ne le convainc pas: «Une petite olympiade femelle à côté de la grande olympiade mâle. Où serait l’intérêt?» (Revue olympique, 1912). Pour lui, «le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs». En 1914, il porte la question à l’ordre du jour du Congrès olympique, mais ce dernier opte pour le statu quo, tolérant des exceptions pour quelques sports, en particulier le tennis et la natation.

Peu à peu, cependant, le mouvement sportif féminin s’organise. En août 1922, des Jeux olympiques féminins sont organisés à Paris par la sportive militante Alice Milliat, contre l’avis du Comité international olympique, réunissant 77 jeunes femmes des Etats-Unis, de France, de Grande-Bretagne, de Suisse et de Tchécoslovaquie. Cette première édition, qui sera renouvelée trois fois avec un succès croissant, encouragera «l’institutionnalisation du sport pour les femmes dans différents pays», observe la chercheuse Florence Carpentier3>Florence Carpentier, Les premiers Jeux olympiques féminins (Paris, 1922), in Revue d’histoire culturelle, 4, 2022., spécialiste de l’olympisme et du genre.

Deux ans plus tard, aux JO de Paris de 1924, cette pression féminine commence à se faire sentir. Outre les performances extraordinaires du coureur finlandais Paavo Nurmi (5 or), du nageur américain Johnny «Tarzan» Weissmüller (3 or), et de la joueuse de tennis américaine Helen Wills (2 or), c’est la participation de 135 femmes, en nette hausse, qui est relevée. Parmi ces athlètes, une Genevoise encore inconnue, seule femme des régates olympiques, qui deviendra célèbre comme exploratrice, écrivaine et photographe: Ella Maillart.

Aujourd’hui, le principe de l’égalité des sexes est inscrit dans la Charte olympique, laquelle impose au CIO «d’encourager et de soutenir la promotion des femmes dans le sport à tous les niveaux et dans toutes les structures». La parité promise à Paris cet été en est une belle démonstration. LA LIBERTÉ

Paris 1924: l’exploit prodigieux de l’équipe suisse de football

Historique! Il y a un siècle, aux JO de 1924 à Paris, la «Nati» est arrivée en finale. Un exploit extraordinaire, alors que 22 nations étaient engagées dans le tournoi. Le premier tour se révèle prometteur: la sélection terrasse la Lituanie par 9 à 0, un score record pour l’équipe suisse. La suite est plus compliquée: la Suisse doit s’y prendre à deux fois pour se défaire de la Tchécoslovaquie, et attendre jusqu’à la 87e minute le but salvateur du Servettien Robert Pache.

En quart de finale, face à l’Italie, les dés semblent jetés. C’est compter sans le prodigieux Zurichois Paul Sturzenegger et le génie du jeu neuchâtelois Max Abegglen, alias «Xam», l’initiateur du Xamax. Venant à bout des professionnels Giuseppe Della Valle et Adolfo Baloncieri, les maillots rouges peuvent remonter leurs valises dans les chambres.

«Une souscription nationale permettra de récolter 6000 francs pour financer la suite du séjour», raconte le journaliste Alain Meury2. En demi-finale, «Xam», magistral, marque deux buts face à la Suède, menant la Suisse en finale. Mais devant la «Céleste» uruguayenne, la défense helvétique, fatiguée, craque (3-0). Qu’importe! Cette médaille d’argent inespérée lui vaut le titre officieux de championne d’Europe! PFY

Notes