Penser à Alain Tanner aujourd’hui, c’est aussi penser à ses films et à l’effet que ceux-ci ont pu produire sur notre existence, à un moment donné ou pour toujours. Aux traces qu’ils ont laissées et à la manière dont ces dernières continuent à se frayer un passage constant dans le flot continu de nos émotions et de nos expériences. Certaines restent, d’autres s’évaporent. Et d’autres encore prennent de nouvelles formes, en fonction de notre propre cheminement. Ces traces deviennent alors parties prenantes de notre personne, elles nous accompagnent, elles nous parlent à l’intérieur de nous-mêmes. Les autres ne les voient pas. On connaît leur existence, sans pouvoir forcément les nommer. On les sent. Comme un héritage, une appartenance à quelque chose de plus grand que nous. Certains films, ou parfois seulement certaines séquences, m’ont laissé ces traces, comme des sillons de poésie qui traversent le corps et l’esprit, comme le sang qui coule dans les veines.

Certains films de Tanner opèrent de cette manière sur ma personne. Ils ne le font sans doute pas exprès, car l’idée tannerienne est que le spectateur soit au travail. C’est-à-dire qu’il y aura autant de manières d’appréhender le film que de spectateurs qui en font l’exercice. L’expérience que j’aimerais rapporter n’a donc aucune autre ambition que d’être mienne et de raconter de quoi le cinéma, celui d’Alain Tanner en particulier, peut être capable: devenir une part de vous-même.

Lorsque Dans la ville blanche sort sur les écrans, en 1982, je n’ai pas 20 ans. Je prends le film tel que j’étais en mesure de l’apprécier à ce stade de ma vie. Le personnage de Paul, interprété par Bruno Ganz, est bien plus vieux que moi. Il est marin et je ne suis encore qu’étudiant et un peu moniteur de ski. Autant dire que le processus d’identification n’opère pas dans toute sa puissance. En sortant du cinéma, je pense néanmoins avoir apprécié le film. Je note, surtout, qu’il y a quelque chose auquel j’ai assisté que je ne saisis pas encore très bien, mais qui me paraît d’importance. Sans doute une vibration, une énergie, qui appartiennent à ces choses indicibles que l’on ressent sans pouvoir les nommer ni les caractériser. Surtout lorsqu’on n’a pas 20 ans.

Trois ans plus tard, lors d’un road trip qui m’arrête à Lisbonne durant quelques jours, je vivrai des expériences fortes et sans aucun doute déterminantes dans la constitution de la personne que j’étais en train de devenir. Sans établir aucun rapprochement, à l’époque, avec le film que j’avais vu trois ans auparavant, je marcherai sur les pas de Paul. Comme lui, j’errerai dans les rues de la vieille-ville. Comme lui, je marcherai à côté de poules égarées qui remontent les escaliers escarpés du quartier de l’Alfama. Comme lui, je contemplerai les graffitis qui disent la révolution des Œillets et nous rappellent que les Lisboètes sont non seulement des poètes, mais aussi des insoumis. Comme lui, je boirai à en perdre la raison et me perdrai dans les bas-fonds de la ville. Comme lui, je me battrai et, un peu plus tard, ne saurai plus pourquoi. Comme lui, j’aimerai ici, éperdument, alors que j’aimais déjà ailleurs. Comme Paul, je changerai. A tout jamais. Comme Paul, je deviendrai ce que je suis aujourd’hui.

Ce n’est que quelques années plus tard, lors d’un cycle consacré à Alain Tanner, que j’ai revu Dans la ville blanche. Sur l’écran défilaient alors des images et des scènes qui m’étaient familières. Le film était ma vie. Ou alors, plutôt, ma vie était le film, avait reproduit le film. On dit que le cinéma est plus grand que la vie. Ce jour-là, j’ai su que celui de Tanner était plus grand que la mienne. Et le sera sans doute à jamais.

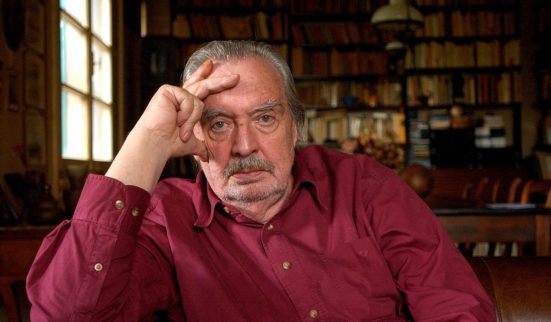

Nicolas Wadimoff,

cinéaste et responsable du Département Cinéma de la HEAD-Genève