Les causes écologiques et la lutte pour l’émancipation des femmes se doivent d’être solidaires – sous peine d’échec commun. Dans cet esprit, l’ONU place ce 8 mars 2022 sous le thème de «L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable». Spécialiste des inégalités de genre et professeure d’économie à l’université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney, Pauline Grosjean met au centre de la compréhension de celles-ci le Patriarcapitalisme, titre de son ouvrage sorti en 2021. L’occasion pour Le Courrier de l’interroger sur ses implications pour la transition écologique.

> Lire notre édito: Un changement de valeurs nécessaire

Production et reproduction des inégalités

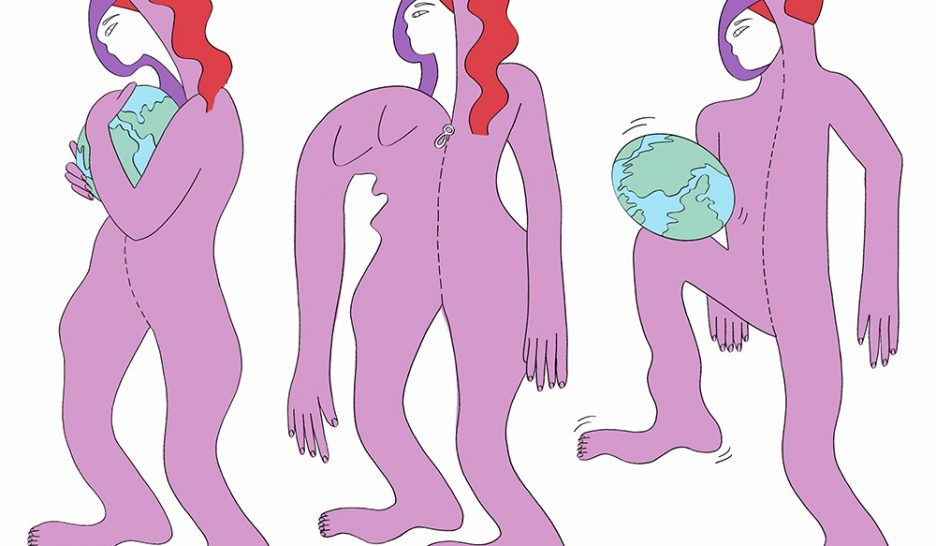

Dans son étude des inégalités entre les femmes et les hommes, Pauline Grosjean s’attache à dévoiler dans Patriarcapitalisme la spécialisation historique des unes et des autres dans l’économie. Elle examine son imbrication avec les déterminants culturels de genre.

L’avènement de l’agriculture et l’apparition d’un surplus économique à faire fructifier par davantage de bras, principalement masculins, a entraîné une régression: «aux hommes la production (et la propriété) de biens, aux femmes la (re)production d’enfants», écrit-elle. Cela a façonné des normes sexistes défavorables aux femmes et des violences de genre censées asseoir une «masculinité hégémonique».

Le patriarcapitalisme qui en est l’héritier nous a mené à la catastrophe écologique, dont la cause se trouve dans les strates et les secteurs économiques masculins. Celui-ci perpétue les normes qui font peser sur le dos des femmes les tâches familiales et les empêche de faire valoir leurs intérêts, notamment en ce qui concerne la transition écologique. «Le frein principal à la réduction des inégalités, comme à la mobilisation des femmes, réside dans l’absence d’une politique publique à même de pallier leur relégation dans une sphère reproductive dévalorisée», nous dit l’auteure. AKA

Qu’est-ce que le «patriarcapitalisme» et quels sont ses principaux mécanismes?

Pauline Grosjean: Les économistes ont de la peine à rendre visible le fait que les normes de genre impliquent qu’un sexe a plus d’avantages matériels et symboliques que l’autre. Le «patriarcapitalisme» traduit l’idée d’une économie qui façonne des normes sociales et culturelles en même temps que celles-ci l’influencent en retour. Le dire en un mot décrit cette imbrication dynamique de la fabrication des inégalités.

Les activités traditionnellement masculines sont payées et bénéficient d’un haut statut social alors que celles assignées aux femmes sont sous-payées et invisibilisées. De même, on valorise les attributs liés à cette sphère masculine, comme par exemple la compétition. Ces imbrications, et le modèle social qu’elles promeuvent reproduisent les inégalités de genre en même temps qu’elles sont au fondement de la destruction écologique.

De quelle manière?

La ségrégation occupationnelle entre femmes et hommes a des impacts environnementaux différenciés. Les premières font davantage de tâches de soins et sont plus présentes dans les métiers de service, des domaines peu destructeurs de la nature. Alors que l’industrie, notamment manufacturière et extractive, a été et reste très majoritairement masculine. C’est pourtant celle-ci qui est plus rémunératrice tout en étant beaucoup plus polluante. Et ces secteurs sont systématiquement davantage valorisés.

On le voit aujourd’hui avec les plans de relance post-covid. Dans le plan américain, pour chaque dollar qui va à un emploi typiquement féminin, deux vont à un équivalent masculin. En France, il y a plus de milliards qui vont dans des secteurs comme l’aéronautique, l’énergie ou la construction que dans les secteurs socio-sanitaires hautement féminisés et dévalorisés. La réduction de ces inégalités participe de la transformation des conditions environnementales.

Quelles sont les évolutions récentes?

Il y a eu des progrès énormes dans la réduction des inégalités femmes-hommes tout au long du XXe siècle. Mais depuis plus de vingt ans, on constate une certaine stagnation dans les avancées. Les femmes continuent de progresser dans toutes les professions et positions intermédiaires, mais elles restent surreprésentées dans les métiers du bas de l’échelle, dont la précarisation s’est accrue. Et en haut, la détention du capital, les positions de cadre et les métiers hyper-rémunérateurs demeurent des bastions masculins en même temps qu’ils ont été le moteur de l’accroissement des inégalités sociales et de l’alourdissement de l’empreinte écologique.

Comment lutter contre ces inégalités à l’heure de l’urgence écologique?

Il faut supprimer la ségrégation des activités entre femmes et hommes, et cela demande de changer les normes qu’on leur inculque dès le plus jeune âge. Tout en revalorisant le statut social et la rémunération des activités et normes traditionnellement féminines et en élargissant à toutes et tous les acquis matériels et syndicaux dont les hommes bénéficient davantage. Cela peut être fait en même temps que l’on classifie les activités selon leur impact environnemental négatif ou positif – qu’on arrête les premières et partage équitablement les secondes.

Et quelles politiques favorisent cela sans renforcer ce patriarcapitalisme?

La recherche du profit à tout prix, qui creuse à la fois les inégalités en général, entre les sexes, et détruit la nature, doit faire place à d’autres impératifs. Pour cela, notre vision du travail et de son sens doit changer. Pour que les gens puissent vivre sans devoir s’engager dans des activités nocives à l’environnement, on peut découpler la rémunération de l’emploi ou instaurer un revenu universel. Et associer cela à une réduction du temps de travail qui favorise tout autant la répartition des tâches entre les sexes que la sobriété environnementale.

Participer à la transition technologique

Les femmes ne sont pas suffisamment présentes dans la transition technologique. En effet, l’égalité dans les professions MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technique) n’est pas encore acquise en Suisse. «Nous vivons dans une société de plus en plus technologique et celle-ci est construite majoritairement par les hommes. Les besoins des femmes ne sont dès lors pas forcément pris en compte», souligne Farnaz Moser, cheffe du Service de promotion des sciences de l’EPFL.

L’Ecole polytechnique de Lausanne a commencé ses actions de sensibilisation en 2003. Depuis, l’offre s’est étoffée et les activités se sont multipliées. Une partie d’entre elles sont mixtes et à la destination des établissements scolaires. D’autres sont hors cadre scolaire dont un programme spécifiquement réservé aux jeunes filles. Une non-mixité qui a son importance, selon la responsable: «Quand elles sont entre elles, la dynamique est différente. Elles prennent confiance en elles et développent leur potentiel alors qu’avec les garçons, elles se mettent souvent en retrait.»

L’impact direct de ces formations sur le nombre d’étudiantes est difficile à mesurer. «Nous nous adressons à des jeunes de 7 à 16 ans qui auront le choix de faire un apprentissage ou des études universitaires à l’EPFL ou ailleurs, relate Farnaz Moser. Le souhait des anciennes participantes, ayant choisi des études à l’EPFL, de sensibiliser à leur tour des jeunes filles, est cependant un bon indicateur.»

Les chiffres vont aussi dans la bonne direction. Entre 2010 et 2019, l’effectif des étudiantes à l’EPFL est passé de 7 à 18% en microtechnique, de 12 à 23% en systèmes de communication, de 21 à 30% en génie civile et de 19 à 25% en physique. Actuellement, les étudiantes représentent 30% des effectifs de l’école.

Plusieurs facteurs expliquent ce faible pourcentage. «Les écoles polytechniques se sont créées à une période où les femmes étaient exclues de la sphère publique et de l’éducation supérieure», relève Hélène Fueger, déléguée au Bureau de l’égalité de l’EPFL. «Pendant longtemps aussi, les programmes scolaires des filles et des garçons se différenciaient», poursuit-elle. Sans compter que les stéréotypes ont la peau dure. «On le voit encore dans les manuels scolaires et les jeux avec des sets de chimie avec le titre ‘petit chercheur’ ou ‘je fais ma cosmétique’», souligne-t-elle.

La perception des sciences est aussi un point sur lequel il faut travailler à tous les niveaux. «Etre bonne en maths n’est pas quelque chose d’inné», ajoute la déléguée. «Et ces matières ne sont pas réservées qu’aux garçons comme le pensent les parents. Quand on présente les programmes, ceux-ci pensent d’abord à leur fils», appuie Farnaz Moser.

Enfin, avoir des modèles dans son entourage a son importance. L’EPFL mise sur la visibilisation des professeures, soit 20% du corps professoral, et des chercheuses à travers notamment des portraits vidéo et des échanges dans les classes. Selver Kabacalman

Mille emplois, mais combien pour les femmes?

L’ampleur des mouvements pour le climat ont poussé les syndicats à se saisir de la question de la transition. A Genève, l’initiative 1000 emplois, qui a abouti en septembre, est l’étendard de cette nouvelle vision qui concilie enjeux sociaux et climatiques. Le texte demande que chaque année, et ce tant que le taux de chômage atteint ou dépasse 5%, mille emplois soient créés dans une perspective de développement durable, «au bénéfice de tout le monde et de la planète, mais à l’abri du chômage et de la pauvreté». Tout le monde, y compris les femmes. Car si des secteurs techniques comme les énergies renouvelables, la rénovation thermique ou le développement des transports publics figurent dans les domaines cibles, l’initiative accorde une importance tout aussi notable aux soins, à l’éducation ou à la formation. De quoi couper l’herbe sous le pied à un capitalisme vert qui pense la transition uniquement à l’aune technologique.

«L’initiative est pensée en termes de besoins, tout en posant la question ‘que veut-on valoriser à l’avenir et quels sont les métiers dans lesquels la société doit investir’?» explique Marlene Carvalhosa Barbosa, secrétaire permanente à la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS). Les évolutions sur les plans énergétiques ou alimentaires sont certes vues comme des sources de création d’emplois. Mais ces secteurs ne représentent que 50% de l’objectif. Le reste s’assied sur un socle social fort, avec le renforcement des effectifs dans les hôpitaux et les EMS, mais aussi auprès des jeunes et dans les services sociaux. Des métiers où les femmes sont surreprésentées.

«L’initiative ne règle pas directement la question de la revalorisation salariale. La lutte féministe implique en parallèle de revoir la dimension genrée du travail. Car les identités de genre ont des fonctions et des logiques économiques qui profitent au système capitaliste. Il n’y a qu’à constater son intérêt à ne pas reconnaître le travail non rémunéré qui échoit principalement aux femmes», relève la syndicaliste. Et il ne s’agit pas d’une menue contribution. Une publication de l’Office fédéral de la statistique parue en octobre 2021 fait état de 9,245 milliards d’heures de travail non rémunéré1>Chiffre de l’année 2016. Publication complète: www.bfs.admin.ch/bfsstatic/dam/assets/19224134/master. C’est plus que les 7,608 milliards d’heures travaillées par l’ensemble des actifs et actives en Suisse! A cet égard, l’initiative préconise d’encourager – les prérogatives cantonales ne permettant guère plus – la diminution du temps de travail. Une demande qui s’inscrit «dans la perspective d’une meilleure répartition des tâches domestiques, et donc de favoriser l’accès des femmes aux sphères publiques et politiques», souligne la secrétaire syndicale.

Reste la question de la réorientation professionnelle. Les femmes sont souvent prétéritées dans cette démarche, car les compétences du care souffrent d’un manque de reconnaissance. Assurer un accès à la formation professionnelle universel reste un enjeu à part entière. Maude Jaquet

Notes