Le 26 décembre 2024, la série Winter Palace faisait son apparition sur les écrans suisses, portée par un fort engouement et une large campagne de promotion médiatique à l’échelle nationale.1> Lire O. Wyser, «Winter Palace, série de luxe», Le Courrier du 27 décembre 2024, ndlr. Fruit d’une première collaboration entre la RTS et Netflix, cette production se veut révélatrice d’une page de l’histoire de la Suisse en explorant son essor touristique. Si l’initiative de valoriser cet aspect historique et économique mérite d’être saluée – bien qu’elle soit fardée d’anachronismes et de sensationnalisme –, la série nous rappelle néanmoins à quel point l’image de la Suisse demeure profondément rattachée à quelques clichés.

Qu’ils soient explicites, comme le couteau suisse, la fondue, le ski, l’hôtellerie et l’hospitalité, ou plus implicites – permissivité en matière de stupéfiants, source d’inspiration littéraire, monopole catholique dans les villages valaisans avec ses habitants dépeints tels des barbares – ces stéréotypes structurent l’intrigue principale et sont présentés de manière peu critique. Bien que ce choix puisse s’expliquer par une volonté de séduire une audience internationale, il semble toutefois nécessaire de souligner que cette identité suisse, prétendument originale, s’est construite au service du regard de l’autre, à tel point qu’il paraît difficile de s’en défaire.

Un prisme britannique, bourgeois et masculin

Pour saisir les mécanismes sous-jacents à cette construction culturelle de l’identité suisse, il est essentiel d’aborder la question à travers une histoire interconnectée entre la Suisse et une altérité, ainsi que les rapports de pouvoir qui en découlent. La série le met en évidence: ce sont les voyageurs européens – principalement les Britanniques – qui ont contribué au développement de l’industrie du tourisme et, par extension, à la formation d’un éthos suisse. Or, cette production s’intéresse à une période de l’histoire où la pratique du tourisme estival est déjà bien établie et où certains des stéréotypes mentionnés ci-dessus sont déjà existants. Comprendre les origines de cette culture pour le regard du touriste nécessite donc d’examiner l’évolution du tourisme en Suisse à travers un prisme britannique, initialement dominé par un regard masculin.

Ce gaze trouve ses origines dans la pratique masculine et élitiste du Grand Tour. Rappelons-le, ce voyage initiatique, qui s’étend de quelques mois à plusieurs années, est destiné à de jeunes aristocrates européens, qui, accompagnés d’un tuteur, ont pour but de parfaire leur éducation en atteignant l’Italie et son classicisme. Si la traversée des Alpes suisses effraie les aristocrates britanniques au cours du XVIIe siècle et lors de la première moitié du XVIIIe siècle, les montagnes suisses deviennent, dès 1750, une destination à part entière. Cette transformation peut être attribuée à plusieurs facteurs.

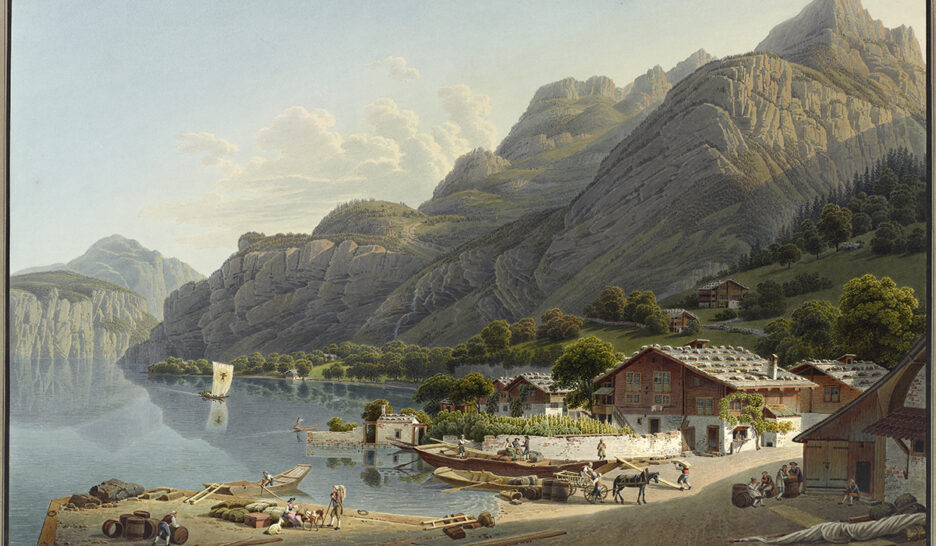

Tout d’abord à l’émergence, en Grande Bretagne, de théories esthétiques telles que le pittoresque et le sublime qui développent l’intérêt des classes aisées pour le paysage. Rédigées par et pour des hommes, ces théories agissent comme indicateur social au sein de la polite society britannique. Dans ce sens, le discours entourant la contemplation et l’appréciation du paysage devient une manière-de-voir de facto bourgeoise et masculine, d’abord pratiquée sur le sol britannique – pensons aux domaines et jardins anglais – avant de s’étendre aux montagnes suisses. Ce prisme esthétique définit un lieu comme propice à une expérience pittoresque ou sublime. Les représentations picturales et descriptives de certains de ces lieux ont pour conséquence de les transformer en attractions culturelles. Les Alpes, autrefois redoutées, suscitent désormais fascination et volonté d’exploration, comme en témoigne l’engouement pour des sites tels que le glacier de Montenvers à Chamonix – qui, on s’en souvient, servit de décors aux fameuses retrouvailles entre Victor Frankenstein et sa créature – ou les cascades du Staubbach (BE) et de la Pisse-Vache (VS).

Dans un second temps, il convient de saisir l’attrait croissant des cantons suisses et leur transformation en destinations touristiques à travers ce qu’ils représentent politiquement et symboliquement dans le contexte révolutionnaire continental de la fin du XVIIIe siècle. En effet, le fédéralisme suisse suscite l’admiration des voyageurs et intellectuels européens de l’époque, qui perçoivent dès lors les cantons comme un véritable laboratoire politique. Les observateurs européens considèrent que la souveraineté cantonale, la culture politique républicaine, ainsi que l’importance accordée à la liberté individuelle et au libre-arbitre, constituent une réponse aux bouleversements et aux interrogations sur l’organisation de la société auxquels sont confrontés leurs propres pays. Nourris du mythe de Guillaume Tell, ils voient la population suisse comme pastorale – épargnée par la révolution industrielle qui, outre-Manche, impacte et modifie son paysage – mais sachant néanmoins se défendre pour préserver sa liberté et son autonomie.

L’admiration pour cet environnement perçu comme intact résonne d’autant plus avec des textes largement appréciés par le public anglo-saxon, tels que Julie ou la Nouvelle Héloïse, roman épistolaire de Rousseau publié en 1761, dont le caractère moral et sensible fondera les bases du romantisme britannique. Pour ces derniers – les Wordsworth, Shelley, ainsi que Lord Byron – les cantons suisses deviennent synonymes d’un topos de sensibilité et de communion avec la nature. Dans cette perspective, des lieux comme Altdorf et les Landsgemeinde, «Les Délices» – résidence genevoise de Voltaire –, Clarens, évoquant l’organisation sociale et familiale idéalisée dans la Nouvelle Héloïse, et, plus largement, les rives du Léman, acquièrent une dimension quasi sacrée et deviennent de véritables lieux de pèlerinage. Par conséquent, il faut percevoir la rencontre entre les Britanniques et les paysages suisses comme étant initialement motivée par des facteurs politiques, sociaux et esthétiques propres à leur territoire. De surcroît, même si certaines femmes sont du voyage dès la seconde moitié du XVIIIe siècle (le plus souvent en tant qu’accompagnatrice de leur mari ou de leur famille), cette rencontre se vit principalement sous les diktats d’un regard patriarcal, qui à son tour – via la publication de ses récits de voyages, de traités scientifiques et d’illustrations – va participer à une perception collective idéalisée, voire imaginaire, de la Suisse.

La construction de cette image s’opère en deux temps. Le premier, que l’on peut qualifier de rencontre avec la Suisse, s’étend approximativement de 1750 jusqu’à 1790. La fin du siècle, marquée par la Révolution française et les guerres napoléoniennes, complique drastiquement les déplacements des voyageurs à travers le continent. Cette contrainte s’accentue pour les voyageurs britanniques entre 1806 et 1815, en raison du blocus continental imposé par Napoléon Bonaparte au Royaume-Uni. Durant cette décennie, la perception imaginaire que les Britanniques se font de la Suisse va se cristalliser à distance, ce qui donne lieu à la deuxième phase. Ce processus est alimenté par la diffusion de gravures, la mise en scène de panoramas et des représentations théâtrales, destinées à un public friand de paysages et en quête d’évasion. Comme l’indiquent Danijela Bucher2> Bucher, Danijela. Voyager et s’en souvenir: l’appropriation visuelle et matérielle de la Suisse et des Alpes par les voyageurs anglais. Sorbonne Université Presses, 2023. et Claude Reichler3> Reichler, Claude. Les Alpes et leurs Imagiers: Voyage et Histoire du Regard. Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013., ces représentations paysagères de la Suisse participent à une attente croissante chez ce public, tout en contribuant à la fixation des préjugés.

Répondre à l’attente fantasmée

Après la chute de Bonaparte et la levée du blocus, les cantons suisses voient ainsi affluer un grand nombre de voyageurs désireux de confronter leur imaginaire cristallisé avec la réalité. Cependant, cette rencontre donne parfois lieu à quelques désenchantements, comme l’illustre l’observation de Dorothy Wordsworth lors de son voyage dans les Alpes en 1820: «– Le lac de Côme, dont le simple nom, depuis ma jeunesse, avait évoqué des visions plus délicieuses que tout autre lieu sur terre. Quelle différence avec la réalité en ce moment et en ce lieu.»4> Wordsworth, Dorothy. Journals of Dorothy Wordsworth. Edité par E. de Selincourt, vol. 2, Lowe & Brydone Printers, 1959, pp. 215..

Les acteurs suisses, loin de subir cet imaginaire britannique, ont répondu activement à cette attente fantasmée. Dans son analyse des petits maîtres suisses5> Bucher, D. op.cit., Bucher met en évidence la manière dont les peintures de genre ou de paysages, créées par ces artisans dès la moitié du XVIIIe siècle, se conforment aux attentes que les voyageurs ont de la Suisse. C’est ainsi qu’on voit apparaître, à la fin du siècle, des représentations des habitants et habitantes suisses vêtus de leurs costumes traditionnels, de leur habitation – le fameux «chalet suisse» – ainsi que des scènes de fêtes ou de processions religieuses propres à chaque canton. Cette mise en scène du folklore suisse ne se limite pas au domaine artistique, mais s’étend également à l’expérience vécue et sensorielle. On peut évoquer ici l’excursion de Lord Byron à la Dent de Jaman (VD), où, sous l’impulsion de son guide, ils assistent au Ranz des vaches le jeudi 19 septembre 1816. Cette mise-en-scène auditive, associée à l’observation du paysage, révèle combien le guide suisse sait répondre aux attentes de son client. Ce que résume parfaitement le personnage de Rose dans le dernier épisode de la série Winter Palace: «Les touristes veulent le côté suisse».

Qu’entend-on par «côté suisse»? Nous avons montré que la représentation de la Suisse résulte plutôt d’une construction interculturelle. Elle fut façonnée par une altérité porteuse d’attentes spécifiques et par des acteurs suisses qui s’efforcent d’y répondre. La série illustre parfaitement ce dilemme: être suisse, c’est soit contribuer à cette représentation idéalisée pour répondre aux attentes internationales, soit rester cantonné dans un petit village dépeint comme primitif et cupide. Ces préjugés d’archaïsme, de saleté et d’avidité remontent à la conception qu’ont les voyageurs britanniques protestants à l’égard des pays et cantons catholiques. Ce contraste entre identités perçues et projetées, tant au niveau local qu’international, se rejoue peut-être aujourd’hui.

En effet, on peut se demander si la série n’est pas elle-même révélatrice de ces dynamiques de pouvoir et d’influence. Son affiliation à la plateforme mondiale Netflix, avec sa portée internationale et son objectif de séduire un public global, souligne l’importance de ces enjeux d’image. Elle participe ainsi, à sa manière, à cette construction interculturelle fluide: à la fois façonnée par des stéréotypes et répondant aux attentes d’un marché globalisé, hier comme aujourd’hui.

Notes