«Cette hausse [des prix] se fait particulièrement sentir à Genève […] nombreux sont les patrons qui paient les salaires minima. Avec ces salaires, il devient de plus en plus difficile à un chef de famille de tourner.» C’est Eugène Bernet, typographe au Journal de Genève et président de la section genevoise de la Fédération suisse des typographes (FST), qui s’exprime ainsi le 5 mars 1948. Les négociations du contrat collectif des typographes n’ont pas permis d’obtenir d’augmentation de salaire, malgré une augmentation constante du coût de la vie. Excédés par l’intransigeance patronale, les typos genevois refusent collectivement d’effectuer des heures supplémentaires dès l’automne 1947 et menacent de cesser le travail si une issue n’est pas trouvée.

Cependant, les instances centrales de la FST rejettent cette tactique et appellent à plusieurs reprises la section genevoise au respect de la discipline syndicale et du contrat collectif encore en vigueur. Début mars 1948, la conférence des présidents de sections invite même le Comité central à prendre les sanctions suivantes au cas où la grève aurait lieu: «a) refuser tout secours [indemnité] de grève de la Caisse centrale; b) exclure de la FST tout membre qui suivra l’ordre de grève […]; c) faire payer à la Section de Genève l’amende contractuelle qui sera certainement infligée par le Tribunal arbitral.»

«Nous partîmes en cortège, drapeau en tête…»

Malgré tout, le 9 mars 1948, la grève est décidée en assemblée générale de section par 297 voix contre 69 et 7 bulletins blancs (sur environ 600 membres). L’arrêt de travail est très largement suivi du 10 au 12 mars. Aucun des quatre quotidiens genevois ne sort de presse.

Dans un hommage à Eugène Bernet, André Clément – tout jeune typographe à La Suisse au moment de la grève – raconte comment les choses se sont passées le soir du 9 mars 1948: «La vieille Salle du Grütli, pleine à craquer, vécut une assemblée mémorable qui décida la grève immédiate. Peu de typos rentrèrent chez eux ce soir-là: dès l’assemblée terminée, nous partîmes en cortège, drapeau en tête, par le pont du Mont-Blanc, pour grimper jusqu’à la rue des Granges, où se trouvait l’imprimerie du Courrier de Genève, et applaudir la sortie de tous nos camarades alertés par téléphone, sans aucune exception. Puis nous prîmes la direction de la rue Bartholoni où se trouvait l’imprimerie de La Suisse. Nous attendîmes jusqu’aux petites heures du jour la sortie de quelques ‘collègues’ qui n’avaient pas suivi l’ordre de grève et qui furent accueillis avec des quolibets…»2

Le travail reprend le 12 mars et des négociations s’ouvrent. L’organisation patronale accepte une augmentation des salaires de trois francs par semaine (contre cinq revendiqués) pour les ouvriers qualifiés et de deux francs pour les auxiliaires. L’accord est accepté à une courte majorité en assemblée générale (264 pour, 164 contre, 30 abstentions).

La grève est donc victorieuse, mais cela ne change rien au fait qu’elle s’est déroulée en violation de la convention collective. La section genevoise de la FST est désormais menacée par des sanctions de deux ordres: d’une part, les sanctions du tribunal prévu par la convention collective et, d’autre part, celles du syndicat lui-même.

Le prix de la grève

Le Tribunal arbitral condamne la FST au paiement de 8000 francs d’amende conventionnelle et 400 francs de frais. Les indemnités versées pour les deux jours et demi d’arrêt de travail se montent à 24 345 francs. Et 721 francs apparaissent encore dans les comptes de 1948 au titre de frais de grève. Le coût total de la grève s’élève donc à quelque 33 400 francs. Pour mesurer ce que représente ce montant pour la section genevoise, on peut indiquer quelques chiffres. La fortune de la section se monte à 57 105 francs au 1er janvier 1948. Cette fortune doit être diminuée de 29 000 francs pour faire face au prix de la grève. Les recettes se chiffrent en 1948 à environ 44 000 francs, dont 15 000 francs sont des cotisations reversées automatiquement aux caisses chômage et maladie. Le prix de la grève correspond ainsi à un peu plus d’une année de recettes ordinaires de la section. La sanction financière est donc très lourde. Le président Eugène Bernet note toutefois dans son rapport annuel pour 1948 que «nous ne reculerons jamais devant une question d’argent lorsqu’il s’agit de sauver la dignité de l’homme et spécialement celle de l’ouvrier.»

Côté syndical, la menace d’exclusion articulée par la conférence des présidents de sections est abandonnée. En revanche, les instances centrales refusent de payer un seul centime pour l’amende ou les indemnités de grève. L’ensemble reste donc à la charge de la section. L’assemblée des délégués de la FST souhaite également réprouver symboliquement l’action genevoise. Elle vote une résolution ainsi rédigée: «Dans l’intérêt d’une amélioration progressive de la situation des ouvriers de l’imprimerie, l’assemblée des délégués invite le Comité central à poursuivre la politique contractuelle suivie jusqu’ici et à ne tolérer aucune action collective quelle qu’elle soit qui pourrait être entreprise par l’une ou l’autre des sections ou associations professionnelles et dirigées contre l’existence du nouveau contrat collectif. Les violations du contrat collectif seront sévèrement punies par l’application des sanctions de la fédération, en complément de l’amende contractuelle.»

La nécessité éprouvée par l’assemblée des délégués de voter ce texte comme un point final au conflit genevois montre bien que la grève de 1948 est loin de se limiter à un conflit entre ouvriers et patrons. Elle a également, peut-être surtout, une signification au sein du syndicat: la stratégie de concordance doit désormais s’imposer et les divisions internes à ce sujet ne seront pas tolérées.

L’adieu au plomb

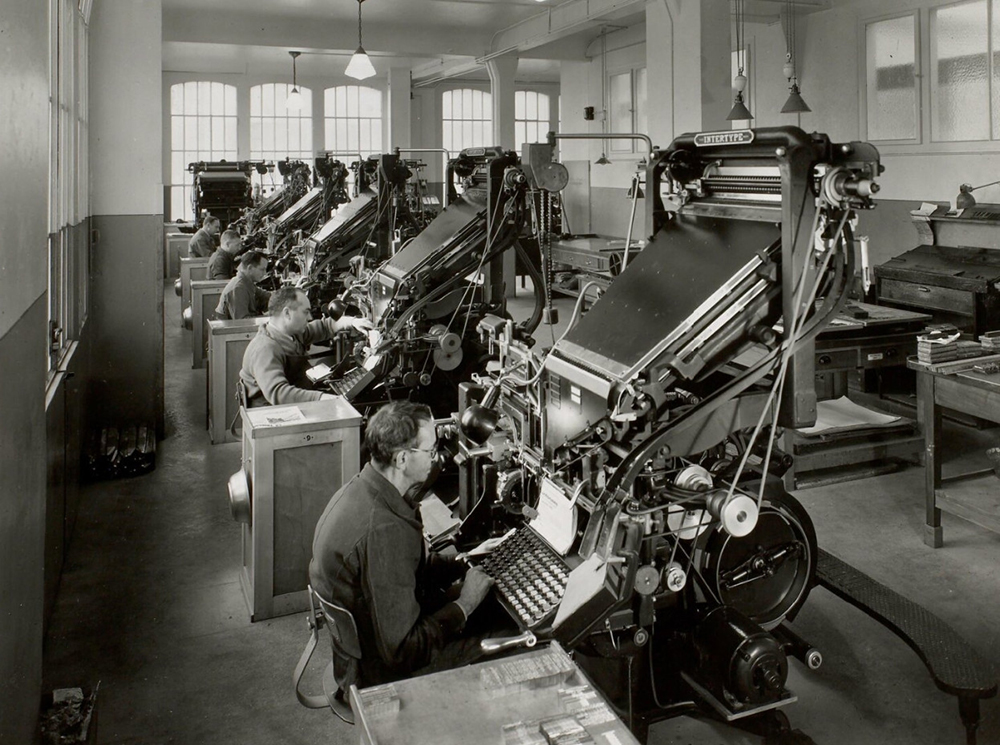

Typographes de la Tribune travaillant sur des linotypes, 1941. A. GRIVEL/BIBL. DE GENÈVE/DR

Dans la deuxième moitié du XXe siècle, l’industrie des arts graphiques connaît d’intenses mutations. Les machines à fondre le plomb sont progressivement remplacées et la composition assistée par ordinateur s’impose. Face à ces mutations, la Fédération suisse des typographes – plus ancien syndicat de Suisse – fortement structurée autour d’une expertise technique devenue caduque, est traversé dès les années 1960 par de violents conflits internes. Ils mettent aux prises une tendance corporatiste et une tendance oppositionnelle constituée dans le sillage des mouvements de Mai 1968.

La première défend la paix du travail et un rapport apaisé au changement technique. La seconde voit dans les nouvelles machines la marque d’une emprise accrue du capital sur l’organisation du travail. Avec l’étude de cette controverse historique, il s’agit aussi de réfléchir à des questions contemporaines: Que peut le syndicalisme face aux mutations permanentes des processus de travail? Quelles seraient les conditions d’une reprise de contrôle des travailleuses et des travailleurs sur la production?

Cette page et les trois qui suivront sont tirées d’une recherche menée par Frédéric Deshusses et financée par le fonds Ellen Rifkin Hill des Archives sociales suisses sur les effets du changement technique pour une organisation syndicale: la Fédération suisse des typographes. Les résultats de cette recherche feront l’objet d’une publication aux éditions d’en bas: L’adieu au plomb: la Fédération suisse des typographes et le changement technique (1950-1980), éditions d’en bas et Archives contestataires, 210 p., à paraître le 5 octobre 2024. FDS